Il presente articolo è il testo della conferenza tenuta da Roberto Barzanti in Colombaria, il 19 novembre 2019,

nell’ambito del ciclo di lezioni promosso dall’Accademia

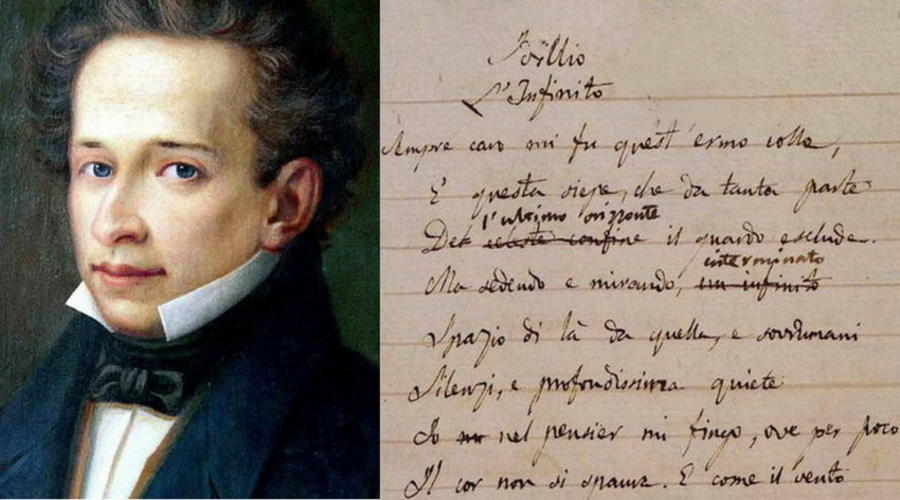

«IO NEL PENSIER MI FINGO»

L’Infinito di Leopardi duecento anni dopo

Propongo di leggere – rileggere – L’infinito come un frammento filosofico in forma di poesia sentimental-naturale a tessitura “sensistica”1. E non uso “frammento” corrivamente riferendomi all’accezione letteraria primo novecentesca, tanto di moda in Italia. Intendo dire che l’idillio di Giacomo esprime in distillati termini lirici un’esperienza che si denuncia aperta e lascia adito a una molteplice serie di interpretazioni, sollecita riflessioni che ci interrogano generando una gamma di possibili risposte. Un frammento che narra, vivisezionandola con l’intelletto – fino al limite dell’intelligibile – un’avventura spaesante dell’anima. “Frammento” in qualche modo nel significato che gli dà Leopardi nello scritto attribuito a Stratone da Lampsaco.

Del resto lo Zibaldone non è un percorso tra frammenti, aforismi, abbozzi, e, come l’estensore amava dire, preludi? Indosso in quest’esercizio i panni di un dilettante che in anni lontani iniziò a studiare Leopardi e poi non l’ha piú abbandonato, pur senza possedere l’armamentario scientifico e l’attrezzatura filologica necessari. Chi avrà la pazienza di ascoltarmi dovrà perdonare imprecisioni e approssimazioni, notazioni ovvie e abusate. Ho avuto il coraggio di accettare il cortese invito rivoltomi da Michele Feo a nome dell’Accademia toscana di scienze e lettere «La Colombaria»2, ben sapendo che avrei potuto offrire solo un esempio di come la fortuna di questa conosciutissima poesia sosti oggi in una persona appassionata e volenterosa: nulla di piú.

Com’è buona regola, inizio dalla spiegazione del titolo prescelto: idillio senza figure, perché di figurazioni vere e proprie nei quindici versi quasi non esistono. Si nominano genericamente un colle, la modesta altura del Monte Tabor, e una siepe, senza accompagnarli con qualificazioni descrittive di taglio veristico e/o geografico. La scenografia è talmente ridotta ed elementare che non si sa davvero come si possa ritener lecito il titolo di idillio, di un genere, cioè, che all’origine presupponeva l’esecuzione di una piccola immagine disegnata per ritrarre un paesaggio animato da presenze naturali o umane. In effetti L’infinito – con la minuscola, dopo le due prime stampe con la i maiuscola che tanto hanno eccitato tendenziosi esegeti – è un anti-idillio.

Gli elementi costitutivi sono soggettivi e ineriscono al monologo del protagonista, alla sua posizione di solitario vagante promeneur, alle percezioni dell’animo suo, non alla descrizione delle cose. Giuseppe Ungaretti disse in una lezione che si trattava di un titolo «di tono ironico»3, poiché il tema non è l’infinito concettualmente inteso. La sua essenza consiste piuttosto in «una rappresentazione del finito»4 ed è affidata a un «miracolo verbale»5:

«In Leopardi – aggiunse – l’ironia verrà sempre a rammentarci, nei piú alti momenti, che anche il dono della poesia è illusione»6 e precisò, a scanso di equivoci: «Per ironia intendiamo quell’umana disposizione dello spirito che in ogni atto vede implicita la sua contraddizione»7. Non voglio anch’io cadere in contraddizione sbilanciandomi in analisi delle fonti o scartabellando nel cumulo di testi da cui evincere derivazioni, affinità, lemmi impiegati o echeggiati nel piú commentato e memorizzato “a solo” del romanzesco canzoniere.

La definizione di Ungaretti – ironica a sua volta – non convince. Mi atterrei a quanto suggerisce Luigi Blasucci nel saggio sui titoli dei Canti classificandolo tra quelli «“forti” per la loro potente carica designativa, frontale »8.

Il fatto è che Leopardi vi esalta l’inappagato desiderio di infinito che spinge a sfidare la finitezza del piacere, il limite infrangibile dell’effimera vitalità dell’individuo. Circa gli autori convocati in chiavi diverse a costruire il frutto poetico di sensazioni immediate e di un’elaborazione calcolatissima sarà sufficiente che ne ricordi alcuni probabilmente alla base di singolari soluzioni o di esplicite occorrenze. Il che non deve indurre né a degradare il risultato di tanto lavorio a pura pagina impressionistica di un sapiente journal, né a farne una sorta di centone di prestiti da opere frequentate con predilezione. Rispolvero un magistrale ammonimento di Giorgio Pasquali:

«Io non cerco, io non ho mai cercato le fonti di una poesia […]. La parola è come acqua di rivo che riunisce in sé i sapori della roccia dalla quale sgorga e dei terreni per i quali è passata […] in poesia culta, dotta; io ricerco quelle che da qualche anno in qua non chiamo piú reminiscenze ma allusioni, e volentieri direi evocazioni e in certi casi citazioni. Le reminiscenze possono essere inconsapevoli; le imitazioni, il poeta può desiderare che sfuggano al pubblico; le allusioni non producono l’effetto voluto se non sul lettore che si ricordi chiaramente del testo cui si riferiscono»9.

Si sa che il 1819 fu un annus horribilis per Giacomo. La cornice biografica va tratteggiata con parsimonia. Darle un ruolo eccessivo sminuirebbe a documento un testo che una sua organica autonomia, svincolata da un puntuale riflesso di incidenti e guai capitati all’autore. E anche le letture o gli incontri precedenti la composizione non servono piú di tanto a capire ciò che si manifesta in un raggiungimento che sovrasta l’incidentale: i materiali di cui è intessuto hanno lo statuto di mezzi rispetto a un fine che li travalica o li assorbe in un edificio che andrà indagato nei dettagli e scoperto nei molteplici significati che trasmette.

Nell’agosto era fallito il tentativo di fuga dalla prigione di Recanati. Ed era un progetto di fuga dall’ossessiva pedagogia dell’anziano settantacinquenne gesuita padre Giuseppe Maria de Torres, da un’erudizione subita con sofferenza e da un’attività letteraria svolta senza convinzione: una liberazione alla ricerca di gloria e notorietà in un contesto lontano dal «borgo selvaggio».

Alla delusione per il drammatico scacco si aggiungevano i fastidiosi disturbi alla vista, che toglievano il piacere della lettura e condannavano all’inazione.

Il primo d’ottobre del 1819 si confessava con l’amico Pietro Giordani in un insperato momento di relativo sollievo: «Rinfrescando la stagione ho ripigliato alquanto vigore, ma l’imbecillità degli occhi, e però la miseria della mia vita, è sempre la stessa e maggiore. Nella mia de’ 20 Agosto ti raccontava la risoluzione che aveva d’abbandonarmi alla fortuna, fuggendo di qua; e cominciatala ad eseguire; e come nel venirmi il passaporto da Macerata, fui scoperto, e non essendo piaciuto a Dio che usassero la forza, le preghiere e il dolore mi legarono al mio patibolo irresolubilmente»10. Il 1819 è anche l’anno della conversione alla filosofia. E qui è opportuno trattenersi al fine di delineare per quali vie penetri e per quale tormentata complessità irrompa un mutamento di interessi tanto radicale e possessivo. Non c’è, a questo proposito, pagina piú probante dell’autoanalisi retrospettivamente squadernata nel diario, a poco meno d’un anno di distanza dallo sciagurato tentativo:

«La mutazione totale in me, e il passaggio dallo stato antico al moderno, seguí si può dire dentro un anno, cioè nel 1819 dove privato dell’uso della vista, e della continua distrazione della lettura, cominciai a sentire la mia infelicità in un modo assai piú tenebroso, cominciai ad abbandonare la speranza, a riflettere profondamente sopra le cose […], a divenir filosofo di professione (di poeta ch’io era), a sentire l’infelicità certa del mondo, in luogo di conoscerla, e questo anche per uno stato di languore corporale, che tanto piú mi allontanava dagli antichi e mi avvicinava ai moderni»11. Gli immaginosi slanci si indeboliscono, prosegue Giacomo, la fantasia s’inaridisce, malgrado la voglia di darsi alla prosa che lo pervadeva o a lasciarsi trascinare verso poesie sentimentali. «Cosí si può ben dire che – conclude affranto il giorno appresso – in rigor di termini, poeti non erano se non gli antichi, e non sono ora se non i fanciulli, o giovanetti, e i moderni che hanno questo nome, non son altro che filosofi. Ed io infatti non divenni sentimentale, se non quando perduta la fantasia divenni insensibile alla natura, e tutto dedito alla ragione e al vero, in somma filosofo»12.

In che senso, allora, Giacomo si fece filosofo? Calzante è un appunto di Wittgenstein: «Il lavoro sulla filosofia – come spesso il lavoro in architettura – è in verità piú il [un] lavoro su se stessi, sul proprio modo di pensare; sul proprio modo di vedere le cose (e su ciò che ci aspettiamo da esse)»13. Assumere un’ottica filosofica vuol dire per Leopardi analizzare razionalmente se stesso, corpo e pensieri, movimenti psicologici e reazioni emotive. Importanti sono gli appunti coevi o prossimi alla stesura, non datata ahimè, dell’Infinito. Leopardi si portava dietro un sempre piú voluminoso scartafaccio e vi scaricava come in un personal computer ogni idea che valesse la pena ritenere, non ubbidendo a fini prestabiliti o a programmati sbocchi. Era lo specchio di sé. Il suo animo fatto parola giorno dopo giorno. Non sfugge il peso specifico che il discorso vergato nello scartafaccio, vero e proprio prolungamento di sé, fissa di tracce che fanno presentire o potenzialmente abbozzano motivi piú tardi strutturati in lirica, tratte dalle dissertazioni obbligate e scolastiche, da impegnativi trattati ridondanti di ricercata erudizione.

A volte si trascura di prelevare dalle primissime pagine databili al 1819 minimi spunti o immagini fuggevoli destinate a salire alla ribalta.

Gli antichi raggiungevano con la loro schietta semplicità un effetto vanamente inseguito dall’artificiosità romantica: «ottenuto in modo che ci rapiscono e ci sublimano e c’immergono in un mare di dolcezza»14. Si badi come qui in nuce già compaia l’accogliente e rasserenante dolcezza del mare e nel «sublimano» un cenno forse non pregnante alla tematica del Sublime, sulla quale tanto – forse fin troppo – si è insistito da taluni come se Leopardi fosse incaricato di fare un compito in classe sul tema: a mio parere non fulcro intenzionale e portante della vicenda, né del suo esito felice15. Poco piú avanti16 Leopardi rinvia a una lettera del Werther del 9 maggio 1772 nella quale si legge un passaggio sull’infinitezza sempre collegato al mare:

«Quando Ulisse parla del mare incommensurabile, e della terra infinita, non è forse questa un’idea piú forte, piú vera, piú intieramente sentita, di quello che udire adesso ripetersi da ogni scolaruzzo (che si crede un portento a saper dir tanto) che la terra è rotonda?». Il testo di Goethe gioca un ruolo fondamentale e la Corinne ou l’Italie (1807) di Madame de Staël non è da meno, cosí come opere di Rousseau, Locke, Chateaubriand, Montesquieu.

È, però, irritante constatare il mucchio smodato di fonti o presunte tali raccolte in scorribande europee a larghissimo raggio per portar acqua alla tesi di un Leopardi protoromantico, quando occorrerebbe concentrarsi sui titoli che hanno inciso sul serio nella formazione del poeta e pensatore recanatese negli anni della conversione. Goethe e Alfieri in particolare persuadono il giovane ventunenne a praticare un autobiografismo – molti sono i tentativi in questa direzione – che scavasse nell’interiorità, nelle avventure dell’animo/a. È questa una delle missioni assegnate agli Idilli, secondo un citatissimo focus telegrafico: «Idilli esprimenti situazioni, affezioni, avventure storiche del mio animo»17. E poco piú sopra: «Frammenti alla Cousin, o al modo delle Idee naturali opposte alle soprannat di Holbach»18. I Fragments di Victor Cousin uscirono nel 1826. Di Paul-Henry Thiry barone d’Holbach in data 23 luglio 1820 allude, stando a Giuseppe Pacella, all’opera su La morale universelle, ou les devoirs de l’homme fondé sur sa nature (1792) che però non poteva aver letto direttamente, essendo assente dalla biblioteca di Monaldo.

Cito solo questi due casi non per infarcire di referenze bibliografiche la mia sommaria introduzione, ma per richiamare un’indicazione di metodo da non smarrire. La sistematizzazione che Leopardi compie delle sue riflessioni sull’infinito, una volta in breve sull’idillio stesso e latamente sui suoi aspetti scientifici e astronomici, è posteriore all’elaborazione della lirica e va presa con le molle, non certo usata quale repertorio di note a margine di pugno dell’autore, buone per intendere versi che trasmettono un’esperienza nella sua processualità.

La prima volta che il lemma “infinito” compare nello Zibaldone risale al gennaio 1820 e non soltanto per la prossimità alla stesura dei quindici endecasillabi sciolti può, essa sí, esser ritenuta espressiva della condizione da cui è la poesia è nata19. È sintomatico, infatti, che Leopardi vi esamini le maniere di veder le cose rimarcandone una, la terza, che sembra sovrapponibile al punto di vista del giovane pellegrino che s’era recato nel claustrale hortus conclusus frequentato abitualmente in anacoretico ritiro: è per lui la sola vera ed è propria «di quelli – scrive – per cui le cose non hanno né spirito né corpo, ma son tutte vane e senza sostanza, e voglio dire dei filosofi e degli uomini per lo piú di sentimento che dopo l’esperienza e la lugubre cognizione delle cose […] trovano e sentono da per tutto il nulla e il vuoto, e la vanità delle cure umane e dei desideri e delle speranze e di tutte le illusioni inerenti alla vita per modo che senza esse non è vita»20.

Un’incipiente dichiarazione di nichilismo sarà collocata nella Canzone Ad Angelo Mai («…Di vanità, di belle / fole e strani pensieri / si componea l’umana vita: in bando / li cacciammo: or che resta? Or poi che il verde / è spogliato alle cose? Il certo e solo / veder che tutto è vano altro che il duolo»:

- 115-120), ma non si può negare che L’infinito ne costituisca un preludio non ancora impaginato in un duro e immodificabile discorso. Il giovane eremita aveva cominciato a fondere poesia e pensiero superando l’impermeabile separazione tra vocazione del poeta alla ricerca del bello e vocazione del filosofo preoccupato del vero: «Chi non ha mai avuto – avrebbe annotato piú avanti – immaginazione, sentimento, capacità di entusiasmo, di eroismo, d’illusioni vive e grandi, di forti e varie passioni, chi non conosce l’immenso sistema del bello, chi non legge o non sente, o non ha mai letto o sentito i poeti, non può assolutamente essere un grande, vero e perfetto filosofo, anzi non sarà mai se non un filosofo dimezzato, di corta vista, di colpo d’occhio assai debole, di penetrazione scarsa, per diligente, paziente, e sottile, e dialettico e matematico ch’ei possa essere; non conoscerà mai il vero, si persuaderà e proverà colla possibile evidenza cose falsissime ec. ec. […]. Il filosofo non è perfetto, s’egli non è che filosofo, a se impiega la sua vita e se stesso al solo ritrovamento del vero, che è pur l’unico e puro fine del perfetto filosofo. La ragione ha bisogno dell’immaginazione e delle illusioni ch’ella distrugge; il vero del falso; il sostanziale dell’apparente; l’insensibilità la piú perfetta della sensibilità la piú viva; il ghiaccio del fuoco, la pazienza dell’impazienza, l’impotenza della somma potenza; il piccolissimo del grandissimo; la geometria e l’algebra, della poesia ec. (4 ottobre e 1821)»21.

L’originalità di Leopardi, ha sottolineato Remo Bodei a margine di questa digressione, sta «nel rompere l’isolamento tra filosofia e poesia, ragione e immaginazione, chiarezza e distinzione concettuale e vaghezza, mostrandone la complementarità antagonistica»22. Leopardi scriverà due anni dopo che «i piú profondi filosofi, i piú penetranti indagatori del vero, e quelli di piú vago colpo d’occhio, furono espressamente notabili e singolari anche per la facoltà dell’immaginazione e del cuore, si distinsero per una vena e per un genio decisamente poetico»23. Si apriva una nuova fase del cammino in difficoltosa ascesa di Leopardi e del suo “pensiero poetante”24.

Categorie speculative e immagini liriche si tengono insieme in una corrispondenza che invita a non ascoltare il dettato quasi fosse un paragrafo di pregnanti filosofemi e neppure a recepirne l’andamento come si trattasse di un canto libero da profondità razionali per quanto mobili e in continua, istintiva revisione. Quindi niente guerre tra letterati che indaghino su tropismi e accortezze metriche da una parte e filosofi pronti, dall’altra, a classificare la screziata semantica di un frammento lirico in caselle ideologiche.

Fatte queste premesse, leggiamo pure l’idillio – non-idillio. Solo qualche punto, qualche parola sceglierò, non rinunciando all’azzardo di opinioni stravaganti o dubitative, intervallate da brani che magari non c’entrano niente, ma echeggiano o corroborano questioni enunciate incespicando in permanenti domande.

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

e questa siepe, che da tanta parte

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

È un attacco intrigante, soprattutto per i tempi che sottintende o soprammette, e per l’enfasi esclamativa che imprime un calore confidenziale.

Si sa quali siano state le letture che avevano attratto il giovane estasiato dalla purezza primitiva dei greci: Teocrito, Anacreonte e Mosco avevano avuto una parte preponderante e soprattutto la traduzione del quinto idillio di Mosco aveva suscitato una calamitante adesione. Già se n’era accorto Francesco De Sanctis. La situazione è classicamente idilliaca: un pescatore assiste allo scatenarsi d’una tempesta al riparo di un bosco che lo protegge dal vento e dai marosi. Ma Mosco, o chi per lui, aveva inaugurato, sulla scia di Teocrito quella micro-rivoluzione copernicana che colloca al centro della scena il soggetto piú che i fatti e i riflessi che nell’intimo producevano. Leopardi disponeva della traduzione di Giuseppe M. Pagnini ed era stato lui stesso traduttore di un testo che non mancò di lodare. Prendiamo Pagnini:

«Qualora il vento l’onde glauche sferza / placidamente, il pauroso core /sento istigarsi». O un verso come «Ove il pin de’ gran venti al soffio canta».

In chiusa sopraggiunge un sonno grato e il suono rallegrante di un ruscello. Altro registro in Leopardi:

«Quando il ceruleo mar soavemente / increspa il vento, al pigro cor io cedo» suona l’avvio e la chiusa si distende in una pacificante riposo: «…Oh quanto dolcemente / d’un platano chiomato io dormo all’ombra! / Quanto m’è grato il mormorar del rivo / che mai nel campo il villanel disturba».

Nell’officina recanatese altri autori di culto erano Petrarca e Ariosto o cinquecentisti come Galeazzo di Tarsia che nelle Rime (XLVII) se n’esce addirittura con un sintagma diresti – e non è il solo – ripreso pari pari:

«Ahi, Di misero amante van desiri! / Donna, s’esser non può, non vi ricresca / che da quest’ermo colle io vi sospiri». Per non dire di Alfieri e Foscolo. Le ombre del sonetto Alla sera sono state evocate piú volte sia per l’attacco che per lemmi ricorrenti: «Forse perché della fatal quiete / tu sei l’imago a me sí cara vieni / o sera!», «sempre scendi invocata…», «vagar mi fai co’ miei pensier su l’orme/ che vanno al nulla eterno…»25. Ma non è questa la strada che mi si addice e che intendo imboccare. Ora poi che disponiamo del primo volume del commento ai Canti di Luigi Blasucci – finalmente! –, sintesi di tutta una vita, aggiunte di un lettore comune qual sono io non apportano certamente novità di peso. E ho avuto sott’occhio altri fecondi commenti:

dal Fubini-Bigi al Gavazzeni-Lombardi, da quello di Fernando Bandini a, per L’infinito in specie, i saggi di Gilberto Lonardi, Claudio Colaiacomo e Antonio Prete. Sono dati per presupposti imprescindibili ed è superfluo che ne esibisca prelievi, formuli integrazioni o proponga perplessità.

Decisiva è l’ipotesi della datazione, con quel che ne consegue. Sono tra quanti datano l’idillio al settembre-ottobre o comunque all’autunno del 1819 e non si tratta di uno sfizio di cronologia26. Il pellegrinaggio verso l’appartato giardino non può non avvenire successivamente al fallimento del piano di fuga da Recanati. Il tono dell’attacco fuoriesce da una sottintesa meditazione. Giacomo ritrova i segni di un luogo amato, lo riconosce. È l’approdo dopo il crollo di ardite speranze. È un ritornare alla ricerca di una quiete desiderata e perduta per sempre. Nella luce di una meta ben impressa nella memoria si riverberano sprazzi della futura poetica della rimembranza.

Quella siepe che poi siepe non era – ma che importa la minuzia della cronaca? – al culmine di un monticello «folto di alberi e irto di sterpi alla maniera di siepi», ci informa il Mestica, è un’ancora di salvezza? È certamente il segno di un approdo che suscita un saluto scandito con la confidenza amicale nutrita da sempre e con l’affetto maturato dalla consuetudine, dall’assuefazione. La siepe è doppia: sta lí nella sua concreta consistenza e a essa si sovrappone la siepe del ricordo permeandola di altro senso e dandole un ambivalente spessore. Quel mi fu entra nel verso a impedire una riappropriazione consolante. Il remoto si contrappone all’hic et nunc di un presente che spinge a vivere l’emozione scomponendola in tutte le sue pieghe, con acume sensistico, consci della sua materialità. È un ostacolo che, proprio perché occlude la vista dell’orizzonte ultimo, fa inoltrare il pensiero in un non delimitabile oltre. Vengono in mente versi anch’essi solcati dalla tristezza di un passato remoto: il fui di un protagonista sbalzato verso l’irrevocabile:

«…Qui non è cosa / ch’io vegga o senta, onde un’immagin dentro / non torni, e un dolce rimembrar non sorga: / Dolce per sé, ma con dolor sottentra il pensier del presente, un van desio / del passato, ancor tristo, e il dire io: io fui» (Le ricordanze: vv. 55-60).

«L’esperienza, che è in questione nell’idillio, è, dunque – ha notato Giorgio Agamben – quella dell’infrangersi di un’abitudine, del rompersi di una dimora abituale in una “sorpresa”: la cosa piú semplice e familiare appare, a un tratto, come un introvabile e un estraneo. L’abitudine cede il posto a un pensiero»27. Un pensiero che misura il distare tra lontananza e attualità, tra passato e presente, tra l’attimo, il brivido che fugge e l’eterno immaginabile, il silenzio della morte. L’infinito in quanto idillio è il cominciamento di un’avventura, una scintilla speculativa che durerà a lungo e si chiarirà via via, mai del tutto, perché all’essere umano non è concesso se non di scrutare, mirare l’indefinito e attraverso esso fantasticare e immaginare il non trasponibile in immagine: il non finito, l’indicibile, l’ineffabile. All’origine di questa contraddizione insolubile sta comunque – non va dimenticato – la materialità delle sensazioni. Non una discesa dello Spirito, ma una vogliosa e incoercibile dinamica del corpo. Il desiderio di non arrendersi alla delusiva finitezza del piacere.

«L’infinità della inclinazione dell’uomo al piacere è un’infinità materiale – scrive Leopardi –, e non se ne può dedur nulla di grande o d’infinito in favore dell’anima umana, piú di quello che si possa in favore dei bruti nei quali è naturale che esista lo stesso amore e nello stesso grado, essendo conseguenza immediata e necessaria dell’amor proprio […]. E il desiderio del piacere essendo una conseguenza della nostra esistenza per sé, e per ciò solo infinito, e compagno inseparabile dell’esistenza come il pensiero, tanto può servire a dimostrare la spiritualità dell’anima umana, quanto la facoltà di pensare»28.

Piú avanti scriverà, ad approfondimento: «Sebbene l’uomo desidera sempre un piacere infinito, egli desidera però un piacere materiale e sensibile, quantunque quella infinità, o indefinizione ci faccia velo per credere che si tratti di qualche cosa spirituale. Quella spirituale che noi concepiamo confusamente sui nostri desideri, o nelle nostre sensazioni piú vaghe, indefinite, vaste, sublimi, non è altro, si può dire, che l’infinità, o l’indefinito del materiale. Cosí che i nostri desideri e le nostre sensazioni, anche le piú spirituali, non si estendono mai fuori dalla materia, piú o meno definitamente concepita, e la piú spirituale e pura e immaginaria e indeterminata felicità che noi possiamo o assaggiare o desiderare, non è mai né può essere altro che materiale: perché ogni qualunque facoltà dell’animo nostro finisce assolutamente sull’ultimo confine della materia, ed è confinata intieramente dentro i termini della materia» (9 maggio 1821)»29. Non è corretto attingere a passi dello Zibaldone quasi appartenessero a un ermeneuta intento a lumeggiare L’infinito. «Le pagine dello Zibaldone non rappresentano fonte d’ispirazione per l’idillio, citato una sola volta quasi parenteticamente»30. Ma questi passi sono cosí illuminanti, e non lontani dalla creazione dell’idillio, che non se ne può fare a meno, pur avendo a mente che sono lo svolgimento intellettuale di una ricerca che va oltre l’intuizione pura. La breve poesia offre i prolegomeni a una riflessione che, a mo’ di fiume carsico, fuoriesce e scompare dal campo dello Zibaldone. Postulato o assioma – e sull’alternativa è autorizzato a disquisire chi maneggia i ferri del mestiere – questa è la soglia di partenza. La dialettica tra ansia di infinito e conoscenza dell’indefinito non è destinata a superarsi in una pacificante composizione.

Un conto – dunque – è la poesia, un conto la teoria del piacere all’interno della quale si estendono le ritornanti meditazioni sull’infinto, un altro ancora sono i risvolti o i fondamenti propriamente scientifici e filosofici. La semantica di una poesia non ha la rigidità terminologica di un trattato filosofico.

Talvolta la parola è un suono, tanto piú in questo caso. Per esempio siepe sta lí forse piú perché assuona con sempre che per individuare una cosa. La metrica è tutt’uno con il contenuto, e chi si prefigga di catturare il contenuto non può ritenerla strumentale o accessoria. Dopo il primo verso c’è una virgola: neppure quella va omessa, poiché esige una pausa prolungata.

Perché, se veramente l’idillio nudo e sguarnito, non popolato dalle tradizionali sagome scaturisce anche da una ribelle e amara protesta, Leopardi scelse la lirica come genere, in apparenza inadatto a incanalare un’irata postura di rivolta? «L’io che risuona nella lirica – ha scritto Theodor W. Adorno (1957) – è un io che si determina e si esprime in quanto contrapposto al collettivo, all’obiettività; non è immediatamente tutt’uno con la natura alla quale si riferisce la sua espressione. Esso l’ha per cosí dire perduta e cerca di restaurarla animandola, sprofondandosi nell’io stesso»31. La ricerca di una parola «verginale» è «indizio di una protesta contro una condizione sociale che ogni singolo sperimenta come a lui estranea, fredda, nemica, opprimente»32.

Molti esegeti hanno giustamente rimarcato la musicalità dello spartito in versi e si son rifatti a appunti coevi alla stesura: «Le altre arti imitano ed esprimono la natura da cui si trae il sentimento, ma la musica non imita e non esprime che lo stesso sentimento in persona, ch’ella trae da se stessa e non dalla natura, e cosí l’uditore. Ecco perché la Staël (Corinne liv. 9 ch. 2) dice: De tous les beaux-arts c’est (la musique) celui qui agit le plus immédiatement sur l’âme. Les autres la dirigent vers telle ou telle idée, celui-là seul s’adresse à la source intime de l’existence, et change en entier la disposition intérieure»33. Un criterio che vale in sommo grado per la lirica e che Leopardi non avrebbe di sicuro riproposto sic et simpliciter per altri generi. Anche sulla scorta di un passo cosí eloquente sono stati parecchi i commentatori che hanno esaltato la musicalità della prosodia leopardiana34.

Tra i primi Clemente Rebora, che mise in relazione la prediletta musica con una fase di ardente spiritualità: «Anzi, fra il 1817 e il 1819, che fu pur il tempo della maggiore e piú accesa spiritualità del Leopardi, parve egli vagheggiar nella musica lo strumento ideale per esprimere l’indefinito della propria anima, quasi non gli bastasse la poesia, ancor troppo determinata nella costrizione del significato delle parole»35. A quest’altezza Leopardi s’ingegnava nel dimostrare se non la piena conciliabilità, una certa affinità tra le sue idee e la funzione storica del Cristianesimo: «Quello che uccideva il mondo, era la mancanza delle illusioni; il cristianesimo lo salvò non come verità, ma come nuova illusione. E gli effetti ch’egli produsse, entusiasmo, fanatismo, sagrifizi magnanimi, eroismo, sono i soliti effetti di una grande illusione. Non consideriamo adesso s’egli sia vero o falso, ma solamente che questo non prova nulla in suo favore» (17 novembre 1820)36. L’infinitezza è qualità che appartiene solo a Dio: «la nostra cognizione e il nostro amore, benché cadano su un essere infinito, non sono infinite, né possono mai essere.

Dunque le nostre facoltà di conoscere e di amare sono essenzialmente ed effettivamente limitate come la facoltà di agire fisicamente, perché non sono capaci né di cognizione né di amore infinito, né in numero né in misura, come non siamo capaci di azione infinita fisica» (8 dicembre 1820)37.

Chiudo la parentesi, non senza rilevare che non è un inciso leggero quel mettere in un canto la questione cruciale della verità. Il poeta attraversa una fase di inquieta transizione. Giuseppe De Robertis si colloca su una linea interpretativa incentrata anch’essa sul dominio della musicalità: «Se mai fu concepito stato d’animo “musicale”, dico nello spirito della musica, indeterminato e pure reale, questa è la volta che un poeta gli diede espressione con la sostanza piú elementare e lontana dalle parole, e con le modulazioni piú arcane e distanti»38. Mario Fubini ci ha offerto un contributo memorabile – ho avuto il privilegio di ascoltarlo direttamente dalla sua voce – sulla prosodia dell’idillio, sulla cadenza petrarchesca del primo periodo, sui ritmi trocaici che rendono compatto il primo periodo. I versi iniziali hanno la stessa continuità e uniformità di quelli finali. Proseguiamo la lettura sillabando il secondo atto:

Ma sedendo e mirando, interminati

spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi, e profondissima quiete

io nel pensier mi fingo; ove per poco

il cor non si spaura.

Il ritmo cambia radicalmente, il polisindeto inanella enjambements resi piú dilatati dai polisillabi fino al punto di svolta del verso 7, io nel pensier mi fingo, che porta in primo piano, in prima sede, il soggetto e introduce, con un mi che accentua il protagonismo di Giacomo, un movimento di pensiero,uno scarto mentale: una diversione. La siepe che era stata riconosciuta – salutata – come elemento familiare s’interpone: è un ostacolo che, avendo escluso la vista dell’ultimo orizzonte, induce a costruire, a fingere con il fantasticare uno sconfinato non-visibile. Ove per poco il cor non si spaura. La successione delle o trasmette stupore e soprassalto, enfatizzati da un replicato iato monovocalico. Il ma è dunque diversivo, non avversativo. È come se, appena dopo l’esultanza provata dal ritrovamento di un ambiente amato, il giovane si sentisse attratto entro uno spazio dove non ci sono piú appigli, oltre la terra calpestata, oltre il circuito di un orto protettivo e rassicurante. I deittici son posati come scacchi su una dama e si fronteggiano in una partita tra un pulsante presente e una siderale lontananza. Gli enjambements allungano e sospendono la riflessione. Proletticamente interminati / spazi, sovrumani /silenzi, profondissima / quiete sovrastano e sopraffannano l’io smarrito.

In seguito «il piú ardito – secondo Gianfranco Contini, – “quello / infinito silenzio” rischia vittoriosamente la scorrettezza grammaticale»39. Dallo sperimentato indefinito l’io che pensa viene lanciato verso un infinito spaziale puramente immaginario e il conflitto che ne nasce perturba. Uso questo verbo alludendo – arbitrariamente? – alla pregnanza che gli conferiscono i traduttori di Freud, che in Das Unheimliche (1919) individua appunto il perturbante, lo spavento che ti prende quando una situazione dapprima consueta e ben nota appare invece estranea e insinua un angosciante disagio.

O siamo in presenza del terrore che si prova sfiorando, se non raggiungendo, il Sublime di cui si è doviziosamente scritto? Apprendiamo il resoconto di un imprevisto viaggio o gustiamo un’applicazione letterariamente mediata dai canoni attribuiti al Sublime. Leopardi conosceva bene il Perí Hýpsous del Longino e attraverso la recensione di Pietro Borsieri a Del Bello e del Sublime di Ignazio Martignoni apparsa fin dal 1810 ne aveva verificato la fortuna settecentesca40. C’è chi ha attribuito, con impareggiabile dottrina, all’Infinito l’ambizione di un breviario del sublime41. Non me la sento di emettere giudizio netti. Ma – (mi) domando – se memoria colta e dizione lirica, segni reali e tensioni oniriche si confondessero in un testo che non ha la pretesa di essere incasellato in uno schema da manuale? Rimando alla citazione di Pasquali e sommessamente invito a non intestardirsi nello sciogliere tutti gli enigmi, a non voler spiegare tutto trasportando e con una prosastica parafrasi nel codice del definibile un movimento non chiaro e geometrico neppure a chi l’aveva vissuto in prima persona.

Quello spaura poi ha fatto versare fiumi di inchiostro ed è scattato il coinvolgimento di Pascal e di una delle sue piú famose Pensées: «Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie»42, mi atterrisce. Senonché Giovanni Macchia ha puntigliosamente osservato che quel pensiero fu per la prima volta pubblicato nell’edizione Faugère del 1844, quindi era del tutto ignoto al geniale giovane recanatese43. Sul pascalismo di Leopardi si é registrato un profluvio di argomentazioni o di parallelismi che hanno per la massima parte ignorato, tra l’altro, che quando discettano di infinito Leopardi e Pascal hanno in mente due differenti questioni. Prendendo in esame la frase inflazionata, Sergio Givone si chiede: «Sono gli stessi spazi infiniti di cui parla Leopardi? È lo stesso silenzio? Sí e no. Sí perché altro non sono, quegli spazi e quel silenzio, che una cifra dell’infinito (la x verso cui l’uomo tende e rotola secondo Nietzsche a seguito della rivoluzione copernicana. No, perché una differenza essenziale separa Pascal e Leopardi. Che l’infinito sia né piú né meno che il nulla (da intendersi come nulla fisico, cioè come negazione di ogni realtà finita, ma anche come nulla metafisico, come negazione che la vita abbia un scopo o un senso) per Pascal è una possibilità, per Leopardi invece una certezza»44. Il silenzio di Giacomo spazia nell’indicibile45, nel non riducibile a immagine: i versi della composizione pressoché aniconica sono graffiti su uno spartito da larghetto con moto. Ciò non significa che non sussistano tra Pascal e Leopardi attitudini speculative che paiono sgorgare da assilli affini, radicati nel contrasto insanabile tra dati scientifici e loro inquietante oltrepassamento. Un esempio: «Mais si notre vue s’arrête là, que l’imagination passe outre. Elle se lassera plus tot de concevoir que la nature de fournir. Tout ce monde visible n’est qu’un trait imperceptible dans l’ample sein de la nature. Nulle idée n’en approche. Nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables, nous n’enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C’est un sphère infinie, dont la centre est partout, la circonférence nulle part. Enfin c’est le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu que notre imagination se perde dans cette pensée»46.

E il traduttore, memore forse di Leopardi, si prende la briga di inserire un arbitrario naufragio: «Infine, è il piú grande marchio percepibile dell’onnipotenza di Dio il naufragare della nostra immaginazione in tale pensiero»47. «La grandezza di Pascal come quella di Leopardi – commenta Luigi Capitano – è quella di aver tradito la cifra antica dell’estraneità al mondo e il senso di abbandono nell’infinito in una figura moderna destinata a venire illuminata in chiave nichilistica»48.

Si rammenti una frase vergata nelle prime pagine dello Zibaldone: «Io era spaventato nel trovarmi in mezzo al nulla, un nulla io medesimo. Io mi sentiva come soffocare considerando e sentendo che tutto è nulla, solido nulla». E non è detto che questa sensazione sia riferibile alla meditazione en plein air sul Tabor.

A scompigliare una condizione estatica il vento a far stormir le piante: Giacomo lo ode e il fruscio che rompe il silenzio fa per sinestesi slittare il pensiero verso lo spazio temporale:

…. E come il vento

odo stormir tra queste piante, io quello

infinito silenzio a questa voce

vo comparando. E mi sovvien l’eterno,

e le morte stagioni, e la presente

e viva, e il suon di lei.

Su questo vento quanti dotti fiumi di inchiostro! Franco D’Intino lo mette in relazione con passi del Prelude (1805) di William Wordsworth e con una serie abbondante di altri elementi di matrice romantica, piú specificamente inglese, nel quadro di una strategia di dislocazione di Leopardi – lui antiromantico per eccellenza in Italia49 – nell’area romantica europea. Che – non se ne prescinda – è tutt’altro che omogenea, come del reso quella nazionale (nazional-popolare?) italiana. Innegabile è la plausibilità di un accostamento che sembra attestare una sintomatica simiglianza a un tópos ricorrente della sensibilità della Romantik. Nel massiccio volume di D’Intino Leopardi si trova in mezzo a un’eletta compagnia, i cui componenti gli erano perlopiú ignoti. Non è questa la sede per affrontare un problema di tanto vasta portata. Quando si tiene fermo il classicismo leopardiano e lo si oppone al romanticismo nordico si mette a fuoco essenzialmente un impianto ideologico generale, avverso alle superbe fole e alla reazione nemica dell’Illuminismo e della raison: ciò non esclude affatto che il filosofo/poeta non attinga a un universo post-rivoluzionario e non si misuri da una sua originale angolazione con tematiche e modalità egemoni nel nuovo secolo.

Su un altro versante Davide Rondoni, e tutto un filone cattolico o spiritualista, rinviene in Leopardi un ricorso non formalistico a figure che riproverebbero il persistere di un non dissolto legame con la Bibbia e con snodi non secondari derivati dal cristianesimo. Per questo soffio di vento si è scomodato addirittura il vangelo di Giovanni e lo Spirito, tanto piú che il rumorio che provoca si manifesta come una voce: una voce che chiama oltre la siepe, resuscitando il ricordo delle morte stagioni e accendendo il senso dell’eterno.

«In una pagina del capitolo 19 – annota Rondoni – del Libro dei Re, si narra del profeta Elia che attende un segno di Dio nella caverna. E il profeta si accorge che il segno della presenza di Dio non è nella tempesta o nel fuoco, ma in una lieve brezza»50. Giampiero Mazzi ha interpretato L’Infinito come il resoconto di un esercizio gesuitico che celerebbe dietro l’aura mistica una professione di ateismo51.

All’aprile 1819 risale – in data antecedente di poco al pellegrinaggio verso il ritrovato colle – una pagina che connette il passato alla gloria dell’eroica romanità: «Infinità del passato che mi veniva in mente, ripensando ai Romani cosí caduti dopo tanto romore e ai tanti avvenimenti ora passati ch’io paragonava dolorosamente con quella profonda quiete e silenzio della notte, a farmi avvedere del quale giovava il risalto di quella voce o canto villanesco»52. È – mi sembra – un’attenzione antropologica che s’imprime nella memoria di Giacomo. E sul vento varrà la pena rammentare l’«effetto indefinibile» che nel poeta avevano le odi di Anacreonte grazie all’«alito passeggero di venticello fresco nell’estate odorifero e ricreante, che tutto in un momento vi ristora e v’apre come il respiro e il cuore con una certa allegria». La «sensazione indefinibile» è trasmessa da «parole sole e secche»53.

Pare che Giacomo s’immedesimi addirittura nell’autore greco a lui caro. La meteorologia dell’Infinito viene da vicino, da libri consultati con trasporto e produce un soprassalto che precipita nel presente al pari dei rintocchi della torre del borgo54. L’eterno che subentra (subvenit) s’insinua, in contrasto con la finitezza della voce che unifica le voci dei viventi. All’illusione dell’infinito spaziale succede con un meccanismo spontaneo l’indefinito temporale: presente e eterno confliggono irreparabilmente, in una non superabile coincidentia oppositorum.

«La tensione tra l’esclusione percettiva e l’inclusione immaginativa – lascio la parola a Remo Bodei come commosso e triste omaggio a un amico col quale in tante occasioni ho discusso sul nostro Leopardi in rivolta –, tra l’amorfo e la forma, evoca l’infinito: tanto piú il limite è netto, tanto piú richiama – per contrasto – l’infinito stesso. Si intuisce in tal modo un ineseguibile e inesauribile confronto tra i bordi della siepe e gli interminati spazi di là da quella, tra il frusciare attuale delle foglie e i profondissimi silenzi cosmici, tra le morte stagioni e la presente e viva e il suon di lei. Il limite che il desiderio vorrebbe valicare in direzione dell’infinito è, insieme, ponte e barriera: unisce e divide, confonde e separa. È proprio l’insistenza su questa natura bifronte che distingue Leopardi tanto dalla tradizione classica e neoclassica, da un lato, quanto dal Romanticismo tedesco (e in parte europeo), dall’altro. Egli rifiuta, infatti, contemporaneamente, sia l’esaltazione della “bella forma” chiusa, che si nega al rinvio verso lo “spazio immaginario” oltre se stessa (tentando piuttosto di imprigionarlo al suo interno), sia la tendenza romantica alla forma sperimentalmente aperta, alla proclamata dissoluzione schlegeliana dell’ordine nel nuovo “caos” e della forma nell’amorfo rigeneratore. Il doppio limite si presenta cosí, simultaneamente, come “romantico”, in quanto il guardo esclude qualcosa, e come classico o neoclassico, giacché “il guardo include”, in maniera autoreferenziale, il qualcosa nella forma al di qua dei confini. Piú preciso è il contorno separante, piú vaga è la configurazione che ne risulta»55. Bodei propone un’equilibrata – secondo il suo stile – valutazione che, tutta calata nelle problematiche dell’estetica, non interviene sulla battaglia delle idee che si è scatenata attorno alla visione leopardiana del mondo e della vita. «Il possibile modello (o forse solo la memoria di lettura) preso a prestito dal recanatese potrebbe essere – osserva Raffaele Gaetano – il seguente passaggio delle “Poesie” di Ossian tradotte dal Cesarotti […]: «E al vento s’odon forte stormir l’aride fronde»56. Liana Cellerino attribuisce alla brezza marina una risonanza simbolica e precisa che «lo stormir del vento ritaglia un dato sensibile finito, un suono nell’infinito silenzio immaginato. L’animo procede oltre la pura percezione delle immagini. Con la comparazione tra le infinite immagini della mente e la finitezza della sensazione che si introduce nell’animo, interviene un momento di riflessione»57. Importante è il taglio nettamente filosensistico di un saggio che, a mio parere, mantiene condivisibili implicazioni generali.

«L’idea dell’eternità entra in quella di ultimo, finito, passato, morte, non meno che in quella d’infinito, interminabile, immortale»58

Con un naufragio – perché dolce? – cala il sipario sulla solitaria avventura senza figure:

…Cosí tra questa

immensità s’annega il pensier mio:

e il naufragar m’è dolce in questo mare.

Sul finale e nel verso che taglia la composizione con una sigla trocaica, esattamente ricalcata su ermo colle e questa siepe, il casto idillio si sbilancia in un’eccitata metaforizzazione finora assente. La siepe è una siepe nella sua materialità, e cosí gli alberi mossi dalla brezza. Già la voce – un suono ha travalicato i limiti di uno spazio circoscritto e può offrire il destro, come si è detto, a (forzate) dilatazioni simboliche. Deittici del presente stabiliscono la soglia di partenza e lo sbocco piacevole del viaggio. La metafora consente una decodificazione plurale: «fisicamente inaccettabile, psicologicamete insensata, resta comunque una verità poetica»59. Questo è deittico della vicinanza, audacemente accoppiato all’immensità in quanto vertiginosa – perturbante? – sensazione incardinata nella mente del protagonista e terminale dell’andamento discendente della musicale prosodia a piramide in tre tempi. Ebbene: essa ritengo vada lasciata alla complessa ambiguità dei significati che stimola o favorisce. Se echeggia la siepe, può alludere a un oggetto abituale di nuovo incontrato. Perché non ipotizzare che questo mare riverberi qualche raggio della luce dell’Adriatico che si s’intravedeva oltre le fronde? Alberto Folin nella sua esplicitazione discorsiva confermerebbe questa non comune lettura: «La voce è piuttosto un appello capace di mettere assieme in modo indisgiungibile il “questo” (immanenza) e il “quello” (trascendenza) in un’immensità rasserenante, cara, come lo sono lo furono e lo saranno, il colle e la siepe. Posso abbandonarmi all’abisso dolcemente, senza piú paura alcuna, perché il naufragio è per davvero il mio ritorno in patria»60.

Se mi si concede un ricordo personalissimo confesserò di non aver dimenticato una passeggiata sotto la guida della cortese contessa Anna.

Giunti al culmine del giardino allora arruffato ci s’affacciò al muro che lo delimita e sembrò di star sulla prua d’una nave pronta a salpare: «Sa, era il suo mare» mi disse soltanto. Il campo semantico ha il suo epicentro nel mare e si chiude con un naufragio che ha dato adito alle piú varie interpretazioni, scontando le due principali e divaricate: la sensistico-materialistica e la religioso-mistica. Laura Melosi ne ha schematizzato gli archetipi intestandoli al Vossler e al Tilgher:

«Tra gli anni venti e quaranta del Novecento hanno trovato terreno fertile le interpretazioni trascendentali dell’Infinito e si è visto oscillare il pendolo esegetico tra due distinte concezioni della matrice di questo testo poetico: da una parte lo si è inteso come analisi di una sensazione (Vossler 1925), dall’altra come la narrazione di un processo spirituale (Tilgher 1940)»61.

Già Francesco De Sanctis aveva inaugurato l’annessione al brahmanesimo sulla scia probabilmente del confronto istituito con Schopenhauer: «L’annegamento del pensiero nell’infinito non è un concetto nuovo. E questa impotenza del pensiero innanzi all’inconoscibile desta sempre un sentimento di terrore, o, come dicesi, l’impressione del sublime, prodotta qui non solo dalle cose, dal ritmo delle cose: “Interminati spazi”, “sovrumani silenzi”, “profondissima quiete”. Ciò ch’è nuovo in questo naufragio del pensiero è il sentimento di dolcezza. Il contemplante solitario si sente sperduto in quella immensità, e ci si piace. Il piacere nasce non dalle cose che contempla, ma dal contemplare, da quello stare in fantasia e obliarsi e perdersi senza volontà e senza coscienza. È dolce la voluttà del Bramino, poeta anche lui, dello sparire individuale nella vita universale»62. Si è scomodato ovviamente «Lo gran mar de l’essere» di dantesca memoria (Paradiso, I, 113)63. Il giovane stordito dalla sua meditazione sulla finitudine e l’infinito naufraga nell’immensità – sostituito, non si trascuri, a infinità – e sospende un pensare sconfitto.

Questo abbandono è percepito dalla coscienza (m’è dolce)64 e Giacomo si rappresenta consapevole dei limiti invalicabili della sua sete di conoscere. Dunque non è un annullamento, né una morte o un suicidio. Si potrebbe perfino ipotizzare che qui balugini la primissima idea della necessità di un’“ultrafilosofia”, di un saper che oltrepassi i limiti di una filosofia fondata tutta sulla discorsività dell’intelligenza. Tale metafora assoluta va lasciata alla sua intraducibile ambiguità: «Mentre i concetti hanno […] a che fare – sottolinea Bodei – con la coscienza focalizzata, le metafore si riferiscono invece al mondo della vita, sono sciabolate di luce trasversale che illuminano nessi significativi non direttamente analizzabili»65. E aggiunge: «La metafora della navigatio vitae implica […] che vi siano coloro che scelgono di essere attori nella propria esperienza e quelli invece che, meno propensi ad affrontare i pericoli, preferiscono essere spettatori piú che attori»66. Mosco era uno spettatore di fronte alla furia degli elementi che lo spaventava. Giacomo è un protagonista che sente gli effetti dentro di sé piú che vedere e assistere. Molto semplicemente Eraldo Affinati riassume un approccio che esclude deliqui misticheggianti ed è sollecitato piuttosto da un itinerario sensistico: «Questa sconfitta conoscitiva, invece di rattristare il poeta, lo fa star bene. Il piacere scaturito dal mancato controllo ha la meglio sulla pretesa di dominare i fantasmi appena evocati. Tutto nasce da un’emozione dei sensi. Questi ultimi, al cospetto del grandioso paesaggio della mente e del cuore, si trasformano in povere lance spuntate. Ma anche le categorie logiche non ci portano oltre. Il giovane Leopardi sputa a terra la semplice raison settecentesca»67.

L’infinito è un primo timido ingresso nel “moderno” – o già nel “postmoderno”? – che non ha smarrito l’antico e anzi ne rilancia il mitizzante afflato non piú con l’aiuto di figurazioni o idoli. Leopardi ha conquistato un “sentimentale” dettato dalla natura, non patetico né circostanziato al modo dei romantici. E quanto alla ragione – all’intelletto, Verstand: questa sarebbe forse la traduzione corretta per la ragione di Leopardi – è il suo cattivo uso che viene condannato, l’uso dogmatico à la Leibnizio, che portava diritti a una Teodicea e a esaltare il nostro mondo come il migliore dei possibili. In questa direzione Leopardi non sputa a terra un bel niente. Vi è in lui un razionalismo critico variamente declinato che agisce anche quando non è esplicitato. Quello stesso razionalismo che culminerà nella recisa negazione di Dio: «Vale a dire che un primo ed universale principio delle cose, o non esiste, né mai fu, o se esisté, non lo possiamo in niun modo conoscere, non avendo noi né potendo avere il menomo dato per giudicare delle cose avanti le cose, e conoscerle al di là del puro fatto reale […]. Anche la necessità di essere, o di essere in un tal modo, e di essere indipendentemente da ogni cagione, è perfezione relativa alle nostre opinioni ec. Certo è che distrutte le forme Platoniche preesistenti alle cose, è distrutto Iddio» (18 luglio 1821)68.

Massimo Cacciari nella sua lettura ultrafilosofica evoca Kant e una sua stupenda allegoria69. Alla fine dell’Analitica della Critica della ragion pura (Lib. II, Cap. III) Kant tira un bilancio di quanto fino allora raccolto percorrendo il territorio dell’intelletto che è «un’isola chiusa dalla stessa natura entro confini immutabili». L’oceano tempestoso e vasto che gli si apre davanti crea «l’illusione di nuove terre» e dà al navigante nuove speranze di nuove scoperte attraendolo «in avventure, alle quali egli non sa mai sottrarsi, e delle quali non può mai venire a capo. Ma prima di affidarci a questo mare, per indagarlo in tutta la sua distesa, e assicurarci se mai qualche cosa vi sia da sperare, sarà utile che prima diamo ancora uno sguardo alla carta della regione, che vogliamo abbandonare». Il naufragio rispecchia un momento di smarrita sospensione del pensare, non sprona un ulisside a inoltrarsi per rotte sconosciute.

L’idillio, pur nella sua secca brevità, ha secondo Cesare Luporini il respiro di un «breve poema»70. La Natura – cangiante concetto-mito – si è profilata come la macchina entro cui l’esserci sta fragile e transeunte, in balia di movimenti che non conosce e tanto meno può aver la superbia di padroneggiare. La dimensione cosmica sovrasta, ma non vanifica il fremente vitalismo iniziale.

L’infinito è una poesia di «crinale»71 sia nella concezione della natura che nel peso della religione e nell’affacciarsi sul nulla. «Nella dolcezza di questo naufragio – afferma Antonio Prete – si sovrappongono due sensazioni: la percezione della fine del pensiero, che non può rappresentare l’infinito, e, nello stesso tempo, la percezione che l’infinito è dicibile solo come esperienza della sua non-rappresentazione»72. In controluce vi si rinvengono i presupposti di ulteriori svolgimenti del sistema come possono manifestarsi in un testo che non punta al rigore concettuale. È poesia dell’anno zero di un cammino da principiare con curiosa lena. Si snoderà, irto e frastagliato, dal periferico Tabor al possente e formidabil Vesuvio. Dall’incanto di un giardino dove sostare e naufragare con dolcezza mettendo a tacere il corrosivo moto del pensare all’indurita lava dello «sterminator Vesevo»73, a un paesaggio aspro e sublime, ingentilito da un fiore che ama gli aridi siti del vero: La ginestra o il fiore del deserto. Il Sublime cede al Terrore. Le delicate movenze dei versi a un poema dantesco, prosastico e testamentario. Giacomo non se ne sta segregato dal mondo. L’io è diventato un noi. La lenta ginestra si piega con mansueta e stoica, dignitosa fierezza a simboleggiare la coscienza di chi ha (forse) raggiunto il vero concludendo l’itinerario esplorativo iniziato per le intricate, ma confidenziali, volute di un rustico sentiero. Accostabile a uno dei sentieri prediletti da Martin Heidegger? «Sentieri, / sentieri del pensiero, che procedono solitari / dileguandosi. Quando compiono ancora una svolta, / su quali orizzonti si aprono? / Sentieri che procedono solitari, / un tempo aperti, all’improvviso chiusi, / piú tardi; mostrando ciò che è primigenio: mai raggiunto, destinato alla rinuncia / marciando al passo / della risonanza di un destino fidato. / E ancora il bisogno / di oscurità indugiante /nella luce che resta in attesa»74, «in wartenden Licht».

Il tema dell’oscurità è enunciato per L’infinito da Giovanni Macchia in una pagina da antologizzare. Leopardi aveva abbandonato Pascal: «Non Dio ma la poesia può salvarlo»75. «Questo passaggio dalla meditazione filosofica alla poesia, dalla regola matematica alle “finzioni” dell’immaginazione con qualcosa dell’una che si riversa nell’altra, fa dell’Infinito un testo fondamentale nella storia della poesia moderna. Questo breve “idillio” venuto da una terra lontana, scritto da un giovane provinciale di ventun anni, sperduto in un “borgo selvaggio”, era un testo capitale in cui veniva fissata la condizione stessa della poesia moderna. Era quasi un messaggio spedito ai quattro venti, quasi un manifesto sufficientemente oscuro, come sono i messaggi della poesia. La storia della poesia moderna è la grande vittoriosa storia di un naufragio, nell’attesa del “nuovo”»76. Era un’oscurità destinata ad attenuarsi, se non a dissolversi sotto un altro cielo. Davanti a un altro mare77. In opposizione all’epigrafe di Giovanni: «E gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce» (Giov., III, 19).

1 Per le citazioni dallo Zibaldone ho usato l’edizione critica e annotata di Giuseppe Pacella (Milano, Garzanti, 1991) rinviando alla numerazione delle pagine del manoscritto, indicato con Zib. Non ho mancato di riscontrare i passi citati nell’edizione in Cd-Rom curata da Fiorenza Ceragioli e Monica Ballerini per Zanichelli (Bologna 2006). Per ogni altro testo leopardiano ho di norma, per ragioni di maneggevolezza, rinviato a Leopardi. Tutte le poesie e le prose a cura di Lucio Felici e Emanuele Trevi, Roma, Newton, 1997, abbreviando con TTP.

2 La conferenza ebbe luogo il 19 novembre 2019.

3 Giuseppe Ungaretti, Secondo discorso su Leopardi, «Paragone», a. I, 1950, n. 10, ora in Giuseppe Ungaretti, Vita di un uomo. Saggi e interventi, Milano, Mondadori, 1974, p. 472.

4 Ibidem.

5 Giuseppe Ungaretti, Lezioni su Leopardi, a cura di Mario Diacono e Paola Montefoschi, Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma 1989, p. 182.

6 Ibidem.

7 Ivi, pp. 182-183.

8 Luigi Blasucci, I titoli dei “Canti” e altri studi leopardiani, Venezia, Marsilio, 2011, p. 153.

9 Giorgio Pasquali, Arte allusiva, in Stravaganze quarte e supreme, Venezia, Neri Pozza, 1951, p. 11.

10 TPP, p. 1191.

11 Zib, p. 144.

12 Ibidem.

13 Ludwig Wittgenstein, Filosofia, a cura di Diego Marconi, tr. it di Marilena Andronico, Roma, Donzelli, 1996, p. 5. La citazione è da Big Typescript (1932).

14 Zib, p. 16.

15 Claudio Colaiacomo insiste molto del ricondurre il lessico leopardiano al «codice del sublime»: «Certamente si potrà discutere se Leopardi, già scrivendo L’infinito, avesse coscienza di usare un codice, ma qui la questione non è in fondo rilevante: la forza di suggestione dei singoli elementi narrativi e linguistici vuole essere di tipo generale, è un a priori, ed è questo il tratto che conferisce loro valore di codice: certi vocaboli; certe situazioni rendono verosimile il narratore, in quanto presumibilmente efficaci su tutti gli individui e quindi, anche sul lettore» (Camera obscura, Napoli, Liguori, 1992, p. 39).

16 Zib, p. 57.

17 TPP, p.1113.

18 TPP, p. 1112.

19 Per un’attentissima perlustrazione della problematica della tematica dell’infinito nella poesia cfr. Gaspare Polizzi, “interminati spazi” e “infinità del nulla”, in S. Isola e S. Mancini (a cura di), Oltre la siepe, Università di Camerino 2009. Cfr. anche la relazione (inedita) dello stesso Polizzi al XXIII Congresso dell’Associazione degli Italianisti (Adi) del 12 settembre Una sintesi dei contributi di Polizzi su Leopardi filosofo della natura è in Io sono quella che tu fuggi Leopardi e la Natura, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2015.

20 Zib, p. 103.

21 Zib, p. 1832 e p. 1838.

22 Remo Bodei, Giacomo Leopardi tra filosofia e poesia, «Anterem», a. XXXV, 2010, n. 81, p. 30.

23 Zib, p. 3245, in data 23 agosto 1823.

24 Cfr. Antonio Prete, Il pensiero poetante, Milano, Feltrinelli, 1980. Il libro di Prete costituí una svolta decisiva nell’interpretazione di Leopardi. A esso si sono succeduti una serie di suoi fondamentali saggi, fino all’ultimo antologico: Antonio Prete, La poesia del vivente Leopardi con noi, Torino, Bollati Boringhieri, 2019. All’interrotto dialogo con Prete su Leopardi molto devo e gliene sono profondamente grato.

25 Cfr. Domenico De Robertis, Leopardi. La poesia, Bologna-Roma, Edizioni Cosmopoli, 1996, pp. 87-105.

26 Tra i tanti commentatori che assegnano all’autunno 1819 la stesura dell’idillio cito solo la curiosa pagina che sotto il titolo Nel Settembre del 1819 si legge del romanzo di Carlo Simoni Quei monti azzurri, un diario immaginario della sorella Paolina: «Aggiunger parole all’idillio che Giacomo ha composto in questi ultimi giorni, e che ha lasciato nella cartella dove ben sa aver io facoltà di vedere le sue carte, mi parrebbe profanarne la perfezione sospesa, come d’un evento che non ha cessato d’accadere, e conchiusa, al tempo stesso, come non altrimenti che cosí potesse trovar forma, in quel foglio scritto di suo pugno, quasi che gli occhi avessero voluto fargli grazia d’una tregua». L’autore imita un immaginato stile di Paolina, ma dimostra di non aver presente le dimensioni materiali (180 mm. Per 117 mm.) del foglietto di una sorta di ottavino confezionato in guisa di piccolo quaderno che il poeta usò almeno per la stesura definitiva.

27 Giorgio Agamben, Il linguaggio e la morte, Torino, Einaudi, 1982, p. 100.

28 Zib, p. 179 e p. 180.

29 Zib, p. 1025-1026.

30 Emiliano Speciale, Leopardi ermeneuta del’infinito, «Rivista internazionale di studi leopardiani», 2003, n. 3, p. 31.

31 Theodor W. Adorno, Discorso su lirica e società (1957), tr. it. di Enrico De Angelis, ora

in Note per la letteratura, 1943-1961, vol. I, Torino, Einaudi, 1979, p. 50.

32 Ivi, p. 49.

33 Zib, p.79.

34 In un garbato elzeviro Giuseppe Marcenaro (Non lo cercò solo Leopardi Ecco gli altri esploratori dell’infinito, «Il Foglio», 4-5 gennaio 2020, pp. VI-VII) ha passato in rassegna alcuni autori che si sono cimentati nell’avventura di tradurre la sensazione o il concetto dell’infinito («l’eterno anelito») in prosa, versi, pittura, fino alla Cappella di Mark Rothko.

35 Clemente Rebora, Per un Leopardi mal noto, «Rivista d’Italia», a. XII, 1910, fasc. IX, p. 438. Cfr. Enrico Capodaglio, Il puro suono, in La musica in Leopardi nella lettura di Clemente Rebora, a cura di Gualtiero De Santi ed Enrico Grandesso, Venezia, Marsilio, 2001, pp. 91-113. E segnatamente: «Il discorso sulla musica consente a Rebora di accompagnare Leopardi lungo il crinale tra natura e civiltà, anche per lui saliente, giacché sia l’illusione musicale leopardiana sia l’utopia fisicamente eccitata in ogni poesia di Rebora, con gestualità spirituale simbolica, sono proiettate verso l’avvenire che la musica apre al di là della fisiologia e della metafisica già codificate» (p. 94).

36 Zib, p. 335.

37 Zib, p. 389-390.

38 Giacomo Leopardi, Canti, con l’interpretazione di G. De Robertis, Firenze, Le Monnier, 1963, p. 123.

39 Gianfranco Contini, Letteratura italiana del Risorgimento, Firenze, Sansoni, 1986, t. I, p. 303.

40 Ignazio Martignoni, Del Bello e del Sublime, «Annali di Scienze Lettere Arti», 1810, a. III, n. 8-9, pp. 354-367.

41 Raffaele Gaetano, Leopardi e L’Infinito Un breviario del sublime, Cosenza, Pellegrini editore, 2019. È un capitolo rielaborato per il dugentenario, estratto dall’ampio volume di Gaetano Giacomo, Leopardi e il sublime, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002. Edmond Burke esercitò un ruolo notevole col suo Inchiesta sul Bello e il Sublime (1756). Nella biblioteca

del Palazzo figurava Ricerca filosofica sull’origine delle nostre idee sul sublime e del bello, con un discorso preliminare intorno al gusto, Macerata 1804. Si rammenti il celebre passo di Kant: «Quando […] diciamo qualcosa non solo grande, ma assolutamente grande, sotto ogni riguardo (al di là di ogni comparazione), vale a dire sublime, si vede subito che non

intendiamo di cercare una misura adeguata fuori di essa, ma soltanto in essa medesima […] sublime è ciò di cui al cui confronto ogni altra cosa è piccola […]. Sicché niente che può essere oggetto del senso, può dirsi sublime […]. Ma appunto perché nella nostra immaginazione vi è una spinta a proseguire all’infinito, e vi è invece nella nostra ragione una pretesa

dell’assoluta totalità, come ad una idea reale, proprio quella stessa sproporzione, rispetto a quest’idea, che ha la nostra facoltà di valutare le cose del mondo sensibile, desta in no il sentimento di una facoltà soprasensibile […]. Per conseguenza, è da chiamarsi sublime non l’oggetto, ma la disposizione d’animo, la quale risulta da una certa rappresentazione che occupa il Giudizio riflettente» (Critica del giudizio, Sez. I, libro II, A. 25, tr. it. di Alfredo Gargiulo, rev. Valerio Verra, pp. 98-99).

42 Blaise Pascal, Pensieri, a cura di Carlo Carena con testo a fronte, Torino, Einaudi, 2004, p. 172.

43 Cfr. Giovanni Macchia, Leopardi e il viaggiatore immobile, in Saggi italiani, Milano, Mondadori, 1983, p. 259, uscito nella terza del «Corriere della sera» del 16 dicembre 1980. Sulla singolare somiglianza tra il verbo usato da Pascal («m’effraie») e quello impiegato da Leopardi («si spaura») si ferma in una lunga sottile postilla Carlo Ginzburg in Nondimanco Machiavelli, Pascal (Milano, Adelphi, 2018, pp. 141-143). «Si tratta – annota – di rispondenze davvero stupefacenti, visto che nell’Infinito compaiono tutti i termini del frammento di Pascal: “silenzio”, “eterno”, “spazi”, “infinito”, “spaura”: ma Leopardi proietta l’infinito al di là della siepe». Leopardi conosceva le Pensées de M. Pascal sur la religion, ma nell’edizione

Wetstein (Amsterdam 1699). Il verbo effrayer riemerge in due traduzioni francesi dell’idillio, quella di Alphonse Aulard del 1880 e quella di René Char e Franca Roux del 1966. A volte la fonte deriva da una comune sensazione, non necessariamente da una coincidenza di lettura. Potremmo chiamarla “fonte biologica” o “psichica”?

44 Sergio Givone, Sull’infinito, Bologna, il Mulino, 2018, p. 83.

45 Osserva Alessandra Aloisi in Desiderio e assuefazione Studio sul pensiero di Leopardi, Pisa, Ets, 2014, p. 68: «Mentre in Pascal la mancanza, di cui la noia è espressione, rimanda a una pienezza perduta e trascendente, da cui l’uomo si sarebbe allontanato per propria colpa, in Leopardi […] la mancanza non è che il risultato immanente di una combinazione

tra desiderio e immaginazione».

46 Blaise Pascal, Pensieri, Torino, Einaudi, pp. 158-160. È il pensiero 230 della prima sezione.

47 Ibidem.

48 Luigi Capitano, Leopardi L’alba del nichilismo, Napoli-Salerno, Orthotes, 2016, p. 368. Ma il monumentale volume di Capitano offre una miriade di analisi la cui portata richiede un discorso a sé. Si veda la sintesi del ruolo di Leopardi nel sorgere del «nichilismo della ragione» alle pp. 194-212 che hanno a epigrafe una frase di M. Horkheimer: «La malattia

della ragione sta nel fatto che essa è nata dal bisogno umano di dominare la natura».

49 Cfr. Galvano Delle Volpe, Crisi dell’estetica romantica, Roma, Samonà e Savelli, 1963, pp. 14-15.

50 Davide Rondoni, e come il vento L’infinito, lo strano bacio del poeta al mondo, Roma, Fazi, 2019, p. 141. La voce non è umana e «l’eterno – secondo Rondoni – non è un infinito inimmaginabile, ma qualcosa che, evocato da un segno e in uno spazio di comparazione (conoscenza) poetica sovviene» (ivi, p. 152). Insomma il vento sarebbe una miracolosa

rivelazione del Soprannaturale. Il naufragio diventa una sorta di conversione. Un naufragare nel mare dell’essere, titolo di un denso articolo di Umberto Piersanti che si conclude con una sottile amletica considerazione: «Credo che il dilemma ontologico dell’uomo sia proprio quello di restare sospeso tra finito e infinito, di conoscere la nostra assoluta fragilità

e relatività: questa però conviene con la nostra capacità di sporgersi verso l’assoluto che ci circonda. Continueremo a progettare e immaginare i piú diversi infiniti, ma l’idea dell’infinito continuerà per tutta la durata della nostra specie» (in «Luoghi dell’infinito», gennaio 2019, a. XXIII, n. 235, p. 39).

51 Cfr. Giampiero Mazzi, Leopardi e il segreto dell’Infinito, «Quaderni di italianistica», 2010, vol. XXXI, n. 2, pp. 113-126.

52 Zib, pp. 50-51.

53 Zib, pp. 30-31

54 Circa l’effetto dello stormir delle piante Raffaele Gaetano nel suo ponderoso Giacomo Leopardi e il sublime (Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, p.340) nota: «Il possibile modello (o forse solo la memoria di lettura) preso a prestito dal recanatese potrebbe essere il seguente passaggio delle Poesie di Ossian tradotte dal Cesarotti, un’opera […] assai ricca di

icone sublimi: “E al vento s’odon forte stormir l’aride fronde”».

55 Remo Bodei, Le forme del bello, Bologna, il Mulino, 1995, pp. 60-61.

56 Raffaele Gaetano, Giacomo Leopardi e il sublime, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, p. 340.

57 Liana Cellerino, Leopardi fra sensimo e misticismo, «Problemi», 1972, a. VI, n. 3, ora in Aa. Vv., Il caso Leopardi, Palermo, Palumbo, 1974, p. 118. Secondo Cellerino L’infinito «può veramente comparire accanto ai piú celebri documenti storici dell’analisi del grande e del sublime e dell’effetto che esso provoca sull’immaginazione e sulla mente dell’uomo» (p. 111).

58 Zib, 2451. Le idee, anche l’eterno, hanno sempre una base di derivazione materiale. Giovanni Pirodda sottolinea che «l’eterno del Leopardi non è un’idea metafisica, è il pensiero indefinito e penoso della caducità delle cose, è il sentimento vagamente doloroso che nasce dal ricordo di tutto ciò che non è piú, e non sarà mai piú» (L’infinito nella storia di Leopardi, in Aa. Vv., Il caso cit., p. 144).

59 Gaston Bachelard, Psicanalisi delle acque, tr. it. di Maria Cohen Hemsi e Anna Chiara Peduzzi, Cornaredo (Milano), Red!, 2006, p . 204, (ed. or. L’Eau et les Rêves, Paris 1942).

60 Alberto Folin, Il celeste confine. Leopardi e il mito moderno dell’Infinito, Venezia, Marsilio, 2019, p. 135.

61 Laura Melosi, Scomposizione dell’infinito, in L’Infinito e i manoscritti di Visso, Milano, Silvana Editoriale, 2019, p.17.

62 Francesco De Sanctis, Leopardi, a cura di Alberto Asor Rosa, Milano, Feltrinelli, 1958, p. 93. «Tuttavia, se è innegabile l’esistenza – ha osservato Matteo Antonin – di alcuni punti di contatto tra il pensiero di Schopenhauer e alcuni aspetti del Brahmanesimo e del Buddhismo, è altrettanto evidente che la convinzione schopenhaueriana di una concordanza “prodigiosa” e “paradossale” tra la propria filosofia e quella indiana è frutto di alcuni fraintendimenti, forzature ed interpretazioni errate, dovuti a un’eccessiva considerazione di alcuni aspetti del pensiero indiano a discapito di altri, che si accordano meno alle teorie schopenhaueriane, e che per tale ragione vengono dal filosofo sottovalutati o addirittura totalmente tralasciati».

63 In questo ambito di grande interesse è il testo di Edith Stein, Essere finito e Essere eterno. Per una elevazione al senso dell’essere, a cura di L. Vigone, Roma, Città Nuova, 1988, passim.

64 Gilberto Lonardi: «dans cette immensité des mers, qui semble nous donner une mesure confuse de notre âme»: di Chateaubriand cfr. Génie du Christianisme. «L’amar m’è dolce» è sintagma di Petrarca.

65 Remo Bodei, La filosofia del Novecento (e oltre), Milano, Feltrinelli, 2016, p. 175, in riferimento a Hans Blumenberg.

66 Cfr. Hans Blumenberg, Naufragio con spettatore (1979), Bologna, il Mulino, 1985.

Sul libro si sofferma Cesare Luporini in un finissimo saggio filosofico che meriterebbe un discorso a parte. Cfr. infra, nota 63.

67 Eraldo Affinati, Assumere questi versi prima dei vent’anni, «Il Venerdí», supplemento a «la Repubblica», 18 gennaio 2019, p. 21.

68 Zib, pp. 1341-42.

69 Massimo Cacciari, Leopardi Platonicus, in Magis Amicus Leopardi Due saggi, Caserta, Edizioni Saletta dell’Uva, 2008, p. 56.

70 Cesare Luporini, L’avventura dell’“Infinito”, in Decifrare Leopardi, Napoli, Macchiaroli, 1998, p. 55.

71 Alberto Folin, Il celeste confine. Leopardi e il mito moderno dell’infinito, Venezia, Marsilio, 2019, p. 116.

72 Antonio Prete, Finitudine e Infinito. Su Leopardi, Milano, Feltrinelli, 1998, p. 48.

73 «Chi […] piú efficacemente rappresenta la poetica del sublime naturale legato ai vulcani è il Leopardi de La ginestra. La nobiltà e la dignità dell’uomo consistono per lui non solo nel conoscere la fragilità del suo stato, ma, anche, e soprattutto, nell’affrontare le forze distruttive della natura, rinsaldando quei legami civili che sorgono dall’orrore dinanzi al suo strapotere» scrive Remo Bodei in Paesaggi sublimi (Milano, Bompiani, 2008, p. 118). L’arido paesaggio emblematizza la condizione umana. Il vago verde dei sogni giovanili è scomparso. Il fiore della poesia esprime la coscienza del destino. Bodei nota che al «sublime matematico» spazio-temporale de L’infinito si affianca qui il «sublime dinamico» del possente vulcano: «Alla fine ogni essere – scrive Bodei (ibidem) –, compreso l’uomo, verrà distrutto dalle stesse potenze naturali che hanno contribuito a creare le precondizioni della sua esistenza (i fertili terreni lavici della zona vesuviana, anch’essi come ogni terra arabile, frutto dello sbriciolamento delle rocce)».

74 Martin Heidegger, Il pensiero poetante. La produzione lirica heideggeriana (1910-1975), a cura di Franco Cassinari, Milano, Mimesis, 2000, pp. 203-204.

75 Giovanni Macchia, Leopardi e il viaggiatore immobile (1980), ora in Saggi italiani, Milano, Mondadori, 1983. Segnatamente p. 261.

Estratto dalla rivista IL PONTE

Anno LXXVI n. 4, luglio-agosto 2020

pp. 96-118

www.ilponterivista.com

SU «L’INFINITO»: L’IDILLIO SENZA FIGURE_PDF